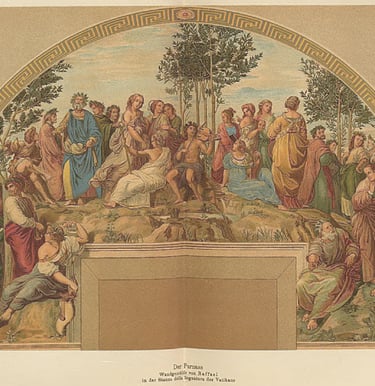

Stanza della Segnatura (Saal der Signatur) - Der Parnass

Eben noch standen wir vor Raffaels Schule von Athen, wo Philosophen und Denker der Antike in einem Halle der Philosophie versammelt sind. Nun wenden wir uns der gegenüberliegenden Wand zu, auf derer Bogenfeld ein neues Fenster sich öffnet: Der Parnass.

ITALIEN

5/17/20258 min lesen

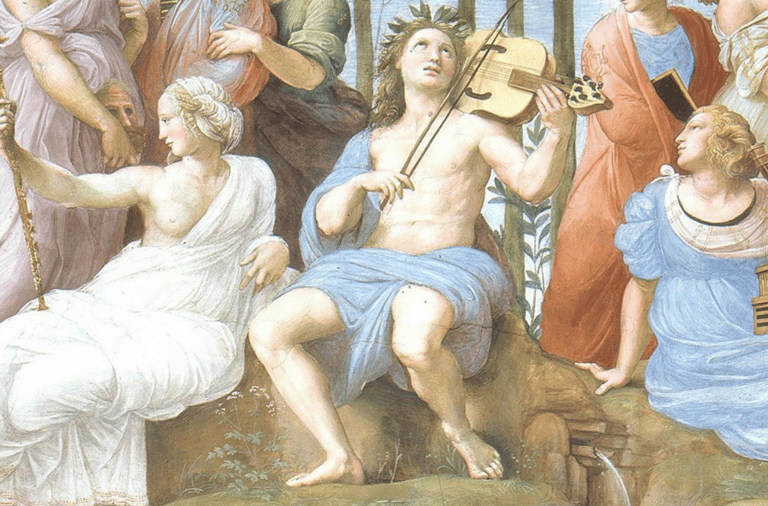

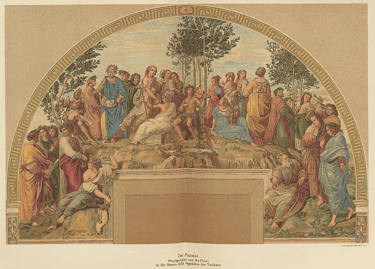

Eben noch standen wir vor Raffaels Schule von Athen, wo Philosophen und Denker der Antike in einem Halle der Philosophie versammelt sind. Nun wenden wir uns der gegenüberliegenden Wand zu, auf derer Bogenfeld ein neues Fenster sich öffnet: Der Parnass. Raffael und seine Schüler nehmen uns mit auf einen Ausflug auf den Berg des Apollon und in die Heimat der Musen. Im Handumdrehen sind wir wie entrückt, ins Gemälde versetzt, wo eine schöne Melodie zu unseren Ohren herüberdringt. Apollon hält in den Händen eine "Lira da braccio", ein während der Renaissance sehr beliebtes Streichinstrument, der er wohlklingende, friedliche, sanfte Töne entlockt. Der griechische Gott des Lichts, des Frühlings, der sittlichen Reinheit sowie der Weissagung und der Künste scheint auf dieser Bühne, in dieser idyllischen, pastoralen Szene die Blicke auf sich zu ziehen - er ist doch ja wer zusammen mit den Musen die Dichter und alle Menschen in ihrer künstlerischen Tätigkeit beflügelt, der Ansporn bzw. treibende Kraft hinter ihrer Schöpferkraft.

Der Parnass

der parnass

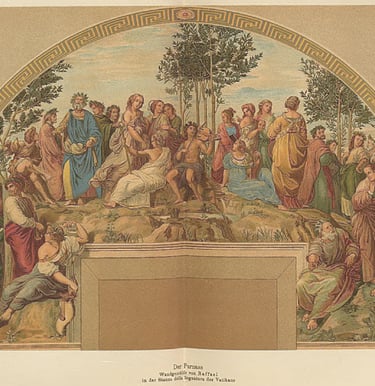

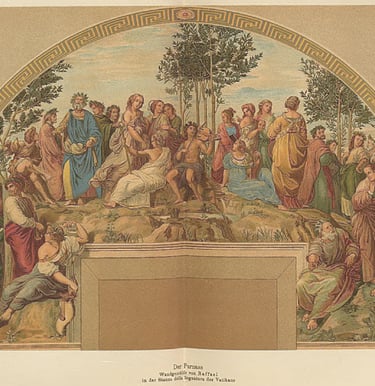

der parnaß - Wandfresko in der Stanza della Segnatura im Vatikan für Papst Julius II. - Gemeinfreies bild. gefunden auf wikipedia.org

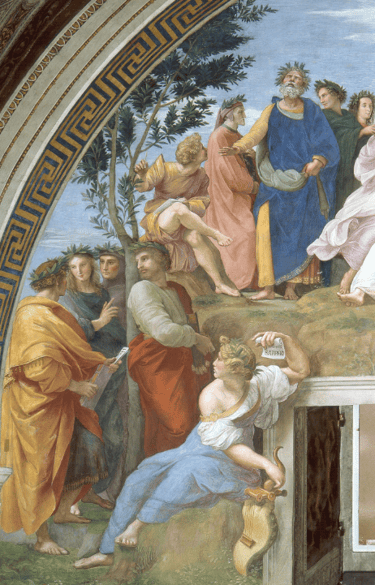

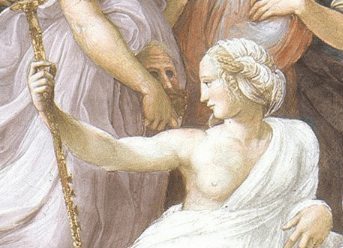

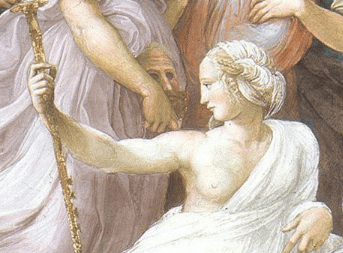

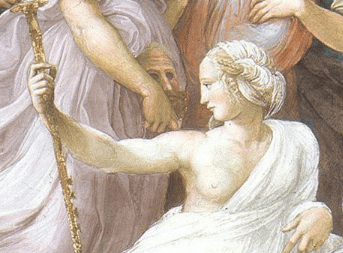

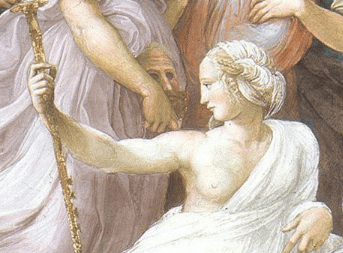

DETAILANSICHT - APOLLON FLANKIERT VON KALLIOPE IN WEIS UND TERPSICHORE IN BLAU

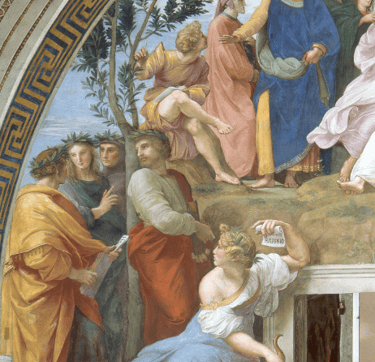

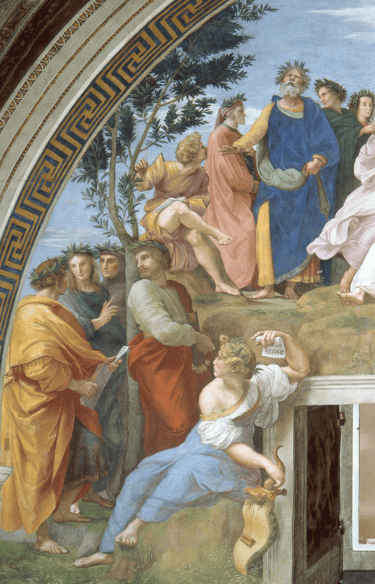

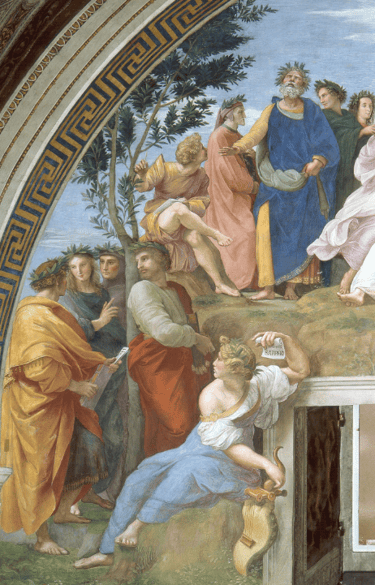

Detailansicht - Der junge Ennius lauscht dem blinden Homer und im Hintergrund steht der Dichter und Philosoph Dante.

Der "Musenführer" steht im Mittelpunkt des Geschehns, umgeben von den neun Musen und den bekanntesten Dichtern der Antike und der Renaissance. Flankiert ist er links von Kalliope (Epik) in einem weißen Gewand, das eine Brust freilässt und rechts von Terpsichore (Lyrik) in Blau. Weiter links und zur Mitte hin stehen die violettgewandete Thalia (Komödie) und neben ihr Klio (Heldendichtung und Geschichtsschreibung) und Euterpe (Muse der Musik und der lyrischen Poesie), die sich an Klio andrückt. Rechts setzt sich die Musenreihe fort: Urania (Sternkunde), die "Himmlische" in rotem Gewand nimmt Platz neben Melpomene ein (Muse der tragischen Dichtung und des Trauergesangs), die man an der tragischen Maske erkennt. Wandert unser Blick weiter nach rechts erblickt man Polyhymnia, die wie üblich in der bildenden Kunst der Antike, eine ernsthafte, nachdenkliche Miene auflegt. Erst in Darstellungen der Renaissance trägt sie gelegentlich einen Blumen- und Blätterkranz. Polyhymnia schielt zu Erato hinüber, der Muse der Liebesdichtung und Gesanges, die dem Betrachter den Rücken zuwendet.

der parnass

der parnass - Detailansicht - apollon Flankiert links von Kalliope in weiß und von terpsichore in blau

Jetzt wenden wir uns den Dichtern zu, die man an derer Lorbeerkranz erkennt, an dem klassischen Sinnbild dichterischer Unsterblichkeit. In der griechisch-römischen Antike war der Lorbeerkranz ein Symbol für Ruhm, Sieg und göttliche Eingebung. Der Lorbeer (griechisch daphnē, lateinisch laurus) war bereits in der griechischen Antike eng mit dem Gott Apollon verbunden. Der Mythos erzählt, dass die Nymphe Daphne, von Apollon nachgestellt, von ihrem Vater gerettet wurde, indem er sie in einen Lorbeerbaum verwandelte. Aus Schmerz und Erinnerung an seine unerwiderte Liebe erklärte Apollon den Lorbeer zu seinem heiligen Gewächs und trug seitdem einen Kranz daraus. Der Lorbeer wurde zu einem zentralen Bestandteil seines Kultes: Tempel und Heiligtümer des Apollon wurden mit Lorbeerzweigen geschmückt und gereinigt, das Orakel von Delphi soll seine Weissagungen gar mit einem Lorbeerblatt im Mund gesprochen haben.

Detailansicht - Der junge Ennius lauscht dem blinden Homer und im Hintergrund steht der Dichter und Philosoph Dante.

Jetzt wenden wir uns den Dichtern zu, die man an derer Lorbeerkranz erkennt, an dem klassischen Sinnbild dichterischer Unsterblichkeit. In der griechisch-römischen Antike war der Lorbeerkranz ein Symbol für Ruhm, Sieg und göttliche Eingebung. Der Lorbeer (griechisch daphnē, lateinisch laurus) war bereits in der griechischen Antike eng mit dem Gott Apollon verbunden. Der Mythos erzählt, dass die Nymphe Daphne, von Apollon nachgestellt, von ihrem Vater gerettet wurde, indem er sie in einen Lorbeerbaum verwandelte. Aus Schmerz und Erinnerung an seine unerwiderte Liebe erklärte Apollon den Lorbeer zu seinem heiligen Gewächs und trug seitdem einen Kranz daraus. Der Lorbeer wurde zu einem zentralen Bestandteil seines Kultes: Tempel und Heiligtümer des Apollon wurden mit Lorbeerzweigen geschmückt und gereinigt, das Orakel von Delphi soll seine Weissagungen gar mit einem Lorbeerblatt im Mund gesprochen haben.

Raffael ließ auf ein und demselben Fresko die antiken Dichter und die großen Dichter der Renaissance nebeneinander auftreten – als Gleichrangige im Reich der Poesie.

Äußerst links unterhalten sich die berühmtesten unter den griechischen Lyriker: Sappho sitzend und haltend eine Rolle mit dessen Namenszug darauf blickt zu der restlichen Gruppe: Alkaios in gelb-orangefarbenem Gewand, neben ihr Korinna, die ein kindhaftes Aussehen aufweist, der einigermaßen Fehl am Platz Renaissancedichter Petrarca, und an den Baumstamm gelehnt erkennt man Anakreon, der, wie die anderen, wie gebannt Alkaios zuhört.

Arbeiten wir uns weiter nach oben treffen wir den jungen Ennius, der vielen als der Vater der römischen Poesie gilt. Er lauscht dem Homer, der auch auf diesem Gemälde als blinder dargestellt wird, wie es schon in der Antike üblich war. Dazwischen im Hintergrund "lauert" Dante, Dichter und Philosoph, Verfasser der berühmten "Divina Commedia". Wie schon in der Darstellung von Sandro Botticelli um 1495 wirkt er sehr ernst. Hinter Vergil, wohl der bedeutendste Schriftsteller der klassischen römischen Antike, taucht Publius Papinius Statius auf, unter dessen Werke die erste Stelle die Thebais einnehmen, ein Epos über den Krieg der Sieben gegen Theben.

Was die Dichterfiguren auf der rechten Seite des Freskos betrifft, sind ihre Identitäten nicht in allen Fällen eindeutig feststellbar. Eine mögliche Zuordnung ist jedoch die folgende: Neben Erato setzt sich die Reihe (von links nach rechts) mit Ludovico Ariost und Giovanni Boccaccio fort. Es folgt der jugendlich-weich dargestellte Tibull, einer der bedeutenden römischen Elegiker. Zwischen ihm und dem zweiten großen Vertreter dieser Gattung, Properz, der vom Bogenrand aus den Betrachter direkt anschaut, steht die greise Gestalt des Antonio Tebaldeo. Die hochgewachsene, blassviolett gekleidete Figur in der Mitte wird als Publius Ovidius Naso gedeutet, einer der drei großen Dichter der klassischen römischen Epoche neben Vergil und Horaz. An seiner Seite befindet sich der Renaissance-Dichter Jacopo Sannazaro, bekannt als Erneuerer der bukolischen Dichtung, im Gespräch mit dem römischen Lyriker Quintus Horatius Flaccus (Horaz).

Der Kunsthistoriker André Chastel äußert jedoch grundsätzliche Zweifel an vielen dieser Zuschreibungen. Seiner Ansicht nach wurden – ähnlich wie in Raffaels Schule von Athen – auch in diesem Fresko antiken Dichtern die Züge von Humanisten der Renaissance verliehen. Um gesicherte Identifizierungen vornehmen zu können, wäre laut Chastel eine systematische Entsprechung zwischen den neun Musen, neun antiken und neun modernen Dichtern sowie eine klare Gliederung nach poetischen Gattungen erforderlich.

detail ansicht - dichter auf der linken seite

Raffael ließ auf ein und demselben Fresko die antiken Dichter und die großen Dichter der Renaissance nebeneinander auftreten – als Gleichrangige im Reich der Poesie.

Äußerst links unterhalten sich die berühmtesten unter den griechischen Lyriker: Sappho sitzend und haltend eine Rolle mit dessen Namenszug darauf blickt zu der restlichen Gruppe: Alkaios in gelb-orangefarbenem Gewand, neben ihr Korinna, die ein kindhaftes Aussehen aufweist, der einigermaßen Fehl am Platz Renaissancedichter Petrarca, und an den Baumstamm gelehnt erkennt man Anakreon, der, wie die anderen, wie gebannt Alkaios zuhört.

Arbeiten wir uns weiter nach oben treffen wir den jungen Ennius, der vielen als der Vater der römischen Poesie gilt. Er lauscht dem Homer, der auch auf diesem Gemälde als blinder dargestellt wird, wie es schon in der Antike üblich war. Dazwischen im Hintergrund "lauert" Dante, Dichter und Philosoph, Verfasser der berühmten "Divina Commedia". Wie schon in der Darstellung von Sandro Botticelli um 1495 wirkt er sehr ernst. Hinter Vergil, wohl der bedeutendste Schriftsteller der klassischen römischen Antike, taucht Publius Papinius Statius auf, unter dessen Werke die erste Stelle die Thebais einnehmen, ein Epos über den Krieg der Sieben gegen Theben.

Was die Dichterfiguren auf der rechten Seite des Freskos betrifft, sind ihre Identitäten nicht in allen Fällen eindeutig feststellbar. Eine mögliche Zuordnung ist jedoch die folgende: Neben Erato setzt sich die Reihe (von links nach rechts) mit Ludovico Ariost und Giovanni Boccaccio fort. Es folgt der jugendlich-weich dargestellte Tibull, einer der bedeutenden römischen Elegiker. Zwischen ihm und dem zweiten großen Vertreter dieser Gattung, Properz, der vom Bogenrand aus den Betrachter direkt anschaut, steht die greise Gestalt des Antonio Tebaldeo. Die hochgewachsene, blassviolett gekleidete Figur in der Mitte wird als Publius Ovidius Naso gedeutet, einer der drei großen Dichter der klassischen römischen Epoche neben Vergil und Horaz. An seiner Seite befindet sich der Renaissance-Dichter Jacopo Sannazaro, bekannt als Erneuerer der bukolischen Dichtung, im Gespräch mit dem römischen Lyriker Quintus Horatius Flaccus (Horaz).

Der Kunsthistoriker André Chastel äußert jedoch grundsätzliche Zweifel an vielen dieser Zuschreibungen. Seiner Ansicht nach wurden – ähnlich wie in Raffaels Schule von Athen – auch in diesem Fresko antiken Dichtern die Züge von Humanisten der Renaissance verliehen. Um gesicherte Identifizierungen vornehmen zu können, wäre laut Chastel eine systematische Entsprechung zwischen den neun Musen, neun antiken und neun modernen Dichtern sowie eine klare Gliederung nach poetischen Gattungen erforderlich.

detail ansicht - dichter auf der linken seite

detail ansicht - dichter auf der rechten seite

detail ansicht - dichter auf der rechten seite

Weitere Bilder

Weitere Bilder

der parnaß - Wandfresko in der Stanza della Segnatura im Vatikan für Papst Julius II. - Gemeinfreies bild. gefunden auf wikipedia.org

detail ansicht - musen auf der linken seite

detail ansicht - musen auf der rechten seite

detail ansicht - musen auf der linken seite

detail ansicht - musen auf der rechten seite

Lübke, Wilhelm. Die Kunst der Renaissance in Italien und im Norden. Grundriss der Kunstgeschichte 1907, Esslingen A.N., Paul Neff Verlag.

Stanzen des Raffael Wikipedia.

Parnaso (Raffaello) Wikipedia.

Chambres de Raphaël Wikipedia.