Mausoleum der Kaiserin Galla Placidia

Das Mausoleum der Galla Placidia – Ein Kleinod spätantiker Mosaikkunst

ITALIEN

4/11/20256 min lesen

Mausoleum der Galla Placidia

© JOSÉ LUIZ BERNARDES RIBEIRO; GEFUNDEN AUF WIKIMEDIA.ORG

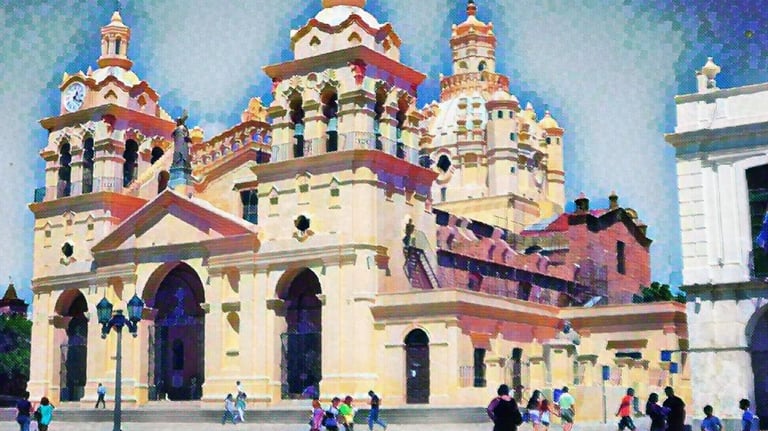

Es zählt zu den herausragenden Beispielen frühchristlicher Architektur und Mosaikkunst. Versteckt in einem unscheinbaren Winkel Ravennas, liegt eines der eindrucksvollsten Zeugnisse spätantiker Kunst: das sogenannte Mausoleum der Galla Placidia. Schon beim Betreten der kleinen, kreuzförmigen Kapelle umfängt den Besucher eine fast mystische Atmosphäre. Das goldene Leuchten der Mosaiken, die den Raum in ein sanftes, überirdisches Licht tauchen, vermittelt eine spirituelle Tiefe, die selbst berühmtere Grabmonumente wie das Mausoleum des Augustus oder Hadrians nicht zu erreichen vermögen.

Historischer Hintergrund und Baugeschichte

Der Tradition nach ließ Galla Placidia (388-450) das Mausoleum zwischen den Jahren 425 und 430 errichten. Sie war Tochter des Kaisers Theodosius I., Schwester des Kaisers Honorius I. und Mutter des späteren Kaisers Valentinian III. Einige Jahre lang regierte sie das Weströmische Reich an Stelle ihres Sohnes. Die unglückliche Kaiserin wünschte sich in Ravenna bestattet zu werden, einer Stadt, die sie liebte und mit zahlreichen Kirchen bereichert hatte, nicht in Rom, wo ihr Leben durch die Schrecken der Stadtplünderung jäh eine dunkle Wendung nahm. Ihr Mausoleum, einst den Heiligen Nazarius und Celsus geweiht, liegt nur wenige Schritte von der monumentalen Kirche San Vitale entfernt, in einem bescheidenen Stadtviertel, in dem man kaum ein solch kostbares Relikt erwarten würde.

Die Weihe an Nazarius und Celsus geht auf eine Tradition zurück, die mit der Übersetzung von Reliquien zusammenhängt. Galla Placidia soll die Überführung von Reliquien der beiden Heiligen von Mailand nach Ravenna veranlasst haben – eine gängige Praxis in der Spätantike und im Mittelalter, um Kirchen und Kapellen durch Heiligenverehrung aufzuwerten. Nazarius und Celsus waren frühchristliche Märtyrer, deren Kult besonders in Norditalien verbreitet war.

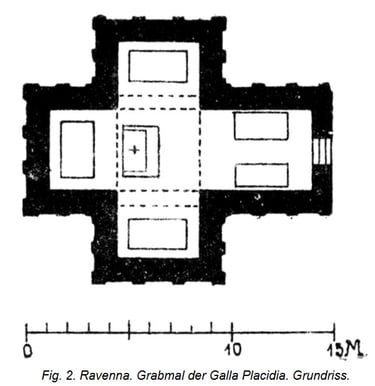

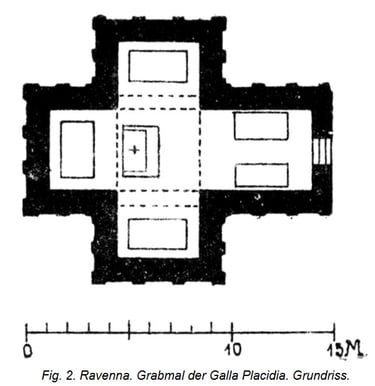

Die Kapelle ist in Form eines lateinischen Kreuzes angelegt, mit einer Länge von rund 15 Metern und einer Breite von 12,6 Metern. Eine zentrale Kuppel erhebt sich über dem Schnittpunkt der Arme und ist ebenso mit Mosaiken bedeckt wie die Tonnengewölbe und Wandnischen. Durch kleine Alabasterfenster dringt gedämpftes Licht, das die leuchtenden Glassteine der Mosaiken zum Funkeln bringt.

Die Sarkophage und die Bestattungsfrage

Im Inneren befinden sich fünf Sarkophage: zwei kleinere in den Seitenmauern beim Eingang und drei größere aus griechischem Marmor in den Nischen der Kreuzarme. In der Hauptnische gegenüber dem Eingang steht der größte von ihnen, ein sieben Fuß steinernes Grab, auffallend schilcht und ohne christliche Bildmotive. Lange wurde angenommen, dass hier Galla Placidia selbst bestattet sei. Einer ravennatischer Überlieferung zufolge, saß sie in dem Sarkophag in kaiserlichen Gewändern auf einem Thron aus Zypressenholz, bis Kinder im Jahr 1577 durch eine Kerze versehentlich einen Brand auslösten, der die sterblichen Überreste in Flammen aufgehen ließ.

Diese Geschichte ist jedoch legendarisch. Historiker gehen heute davon aus, dass Galla Placidia in Rom starb und dort beigesetzt wurde. Die Identität der tatsächlich im Mausoleum Beigesetzten bleibt unklar – vermutet werden Mitglieder der kaiserlichen Familie, möglicherweise ihr Gatte Constantius III. und ihre Tochter Honoria. Eine Bestattung Honorius’ hingegen gilt als widerlegt; dieser wurde, wie die Historia Miscella berichtet, in der Nähe des Petersdoms in Rom beigesetzt.

Die Mosaiken – Bildwelt und Theologie

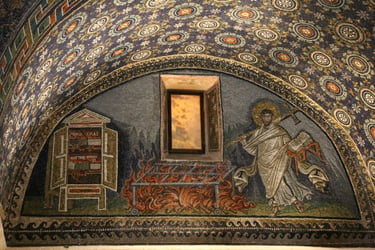

Beim Betreten des Mausoleums umfängt einen ein sanftes, beinahe überirdisches Licht, das durch schmale Fenster aus Alabaster ins Innere fällt. Dieses goldene Leuchten verleiht dem Raum eine mystische Aura – als würde man in eine andere Welt eintreten. Überall glitzern prachtvolle Mosaiken: Sie bedecken nicht nur die zentralen Kuppel und die Gewölbe, sondern auch die Wandflächen an den Enden der vier Kreuzarme. Der Sockel ist mit gelbem Marmor verkleidet, was einen warmen Gegensatz zu den kühlen Farben der Mosaiken schafft.

Das wahre Juwel des Mausoleums ist sein kostbarer Mosaikschmuck. Entstanden vermutlich vor 450, gehören die Darstellungen zu den ältesten erhaltenen monumentalen Mosaiken des Christentums. Die Mosaikbilder wirken ungewöhnlich lebendig und bestechen nicht nur durch ihre Farbenpracht, sondern auch durch ihre besondere Plastizität - Figuren, Pflanzen und Tiere treten hervor, fast als könnte man sie berühren. Die Architektur selbst ist schlicht, mit Lisenen und Blendbögen gegliedert. Auf blauem Grund zeigen sie filigrane Ornamente, Sterne, Tiere, sowie christliche Szenen – darunter der jugendliche, bartlose Christus als guter Hirte, ein Motiv, das stark an frühchristliche Katakombenkunst erinnert.

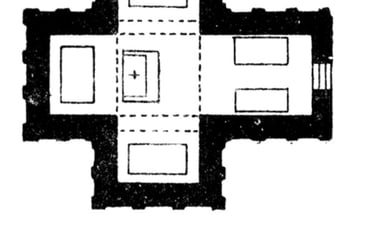

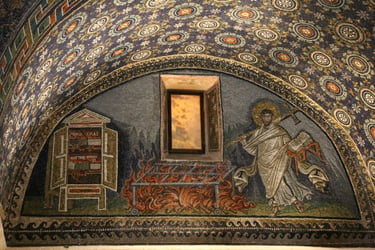

Besonders beeindruckend ist das Mosaik an der Südseite: Auf dem Bogenfeld gegenüber dem Eingang des kleinen Oratoriums (Gebetshaus) ist der heilige Laurentius zu sehen, wie er sich auf seinen Märtyrertod auf dem glühenden Rost vorbereitet. Gekleidet ist der heilige römische Erzdiakon, der vermutlich 258 n. Chr. seine Fahrt in den Himmel antrat, in einer Tunika und einem Pallium. Durch seinen Tod legt er Zeugnis für Christus ab, was durch das Buch in seiner Hand versinnbildlicht wird. Daneben ein Schrank mit den vier Evangelien – ein symbolischer Verweis auf die Kanonisierung des Neuen Testaments nach der dritten Synode von Karthago. Nur diese vier Bücher, so erzählt das Bild, bestehen die „Feuertaufe“ und finden ihren Platz im Regal. Die übrigen Schriften verschwinden in den Flammen.

Ein Blick nach oben lässt einen innehalten: Das tiefblaue Himmelsgewölbe ist übersät mit gold-weißen Sternen, die zu den schönsten Darstellungen ihrer Art in der Spätantike zählen. Zwischen den Sternen erscheinen die Symbole der vier Evangelisten und acht weitere Gestalten – vermutlich Apostel. In der Eingangslünette (Bogenfeld) ist Christus als jugendlicher, bartloser Hirte dargestellt: Er sitzt in herrschaftlicher, kaiserlicher Haltung auf einem Felsen, hält ein goldenes Kreuz wie ein Zepter in der Hand und streichelt liebevoll eines seiner Schafe. Diese Darstellung – der „gute Hirt“ als thronender Christus – lehnt sich stark an frühchristliche Katakombenkunst an. Sein purpurnes Gewand, Zeichen kaiserlicher Würde, unterstreicht seine doppelte Rolle als König und göttlicher Heiland.

Auch in der übrigen Dekoration spiegelt sich das Paradiesische wider: Tauben und Hirsche trinken an sprudelnden Wasserquellen, und die Farbharmonie – von kühlem Blau über leuchtendes Gelb und Ocker bis hin zu sattem Grün – lässt die Szenen lebendig wirken. Auffällig ist dabei die flächige Komposition: Die Schafe stehen übereinander und es fehlt die räumliche Tiefe – alles wirkt wie ein kunstvoll gewebter Teppich.

Diese Darstellungen sind nicht nur kunsthistorisch bedeutsam, sondern auch theologisch interessant: Sie stehen im Kontrast zur späteren, strengen byzantinischen Christus-Ikonografie. Dennoch war dieser strengere Typus bereits in Italien präsent, etwa in der Apsis von San Paolo fuori le Mura in Rom, wo ein monumentales Mosaik den greisenhaft ernsten Christus zeigt – versehen mit einer Widmung an Galla Placidia als Stifterin. Diese zeigt, dass römische Mosaizisten und nicht byzantinische Künstler das Werk schufen. Der strenge Christus war also keine byzantinische Erfindung, sondern entwickelte sich offenbar aus der römischen Kunsttradition heraus.

Grundriss des Mausoleums der Galla Placidia

karl bronner, "ravenna - seine kunstdenkmäler und deren stellung in der deutschen kunstgeschichte"

martyrium des hl. laurentius,

© gianni careddu, gefunden auf wikimedia.org

Historischer Hintergrund und Baugeschichte

Architektur und Innenraum

Architektur und Innenraum

deckenmosaik,

© Petar Milošević, gefunden auf wikimedia.org

martyrium des hl. laurentius,

© gianni careddu, gefunden auf wikimedia.org

GEWÖLBENMOSAIK,

© Petar Milošević, gefunden auf wikimedia.org