Stanza della Segnatura – Il Parnaso

Poco fa ci trovavamo ancora di fronte alla Scuola di Atene di Raffaello, dove filosofi e pensatori dell’antichità sono riuniti in una sala della filosofia. Ora volgiamo lo sguardo alla parete opposta, dove nel lunettone si apre una nuova finestra: il Parnaso.

ITALIEN

5/17/20257 min leggere

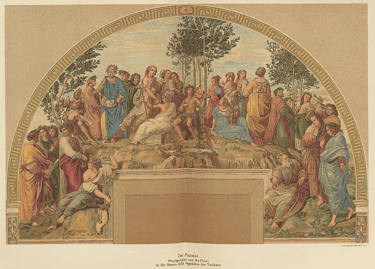

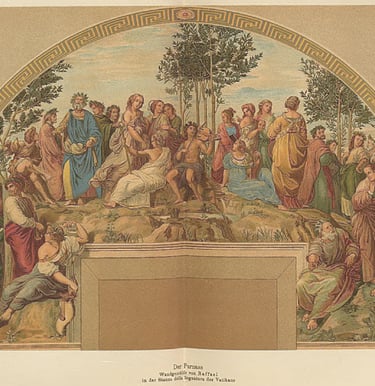

Poco fa ci trovavamo ancora di fronte alla Scuola di Atene di Raffaello, dove filosofi e pensatori dell’antichità sono riuniti in una sala della filosofia. Ora volgiamo lo sguardo alla parete opposta, dove nel lunettone si apre una nuova finestra: il Parnaso. Raffaello e i suoi allievi ci conducono in una gita sul monte di Apollo, nella patria delle Muse. In un attimo ci sentiamo rapiti, trasportati nel dipinto, da cui ci giunge una dolce melodia. Apollo tiene tra le mani una lira da braccio, uno strumento ad arco molto apprezzato nel Rinascimento, dal quale trae suoni armoniosi, pacifici e soavi. Il dio greco della luce, della primavera, della purezza morale, della profezia e delle arti attira l’attenzione in questa scena idilliaca e pastorale: è infatti lui che, insieme alle Muse, ispira i poeti e gli esseri umani nella loro attività artistica, la forza propulsiva della loro creatività.

Il Parnaso

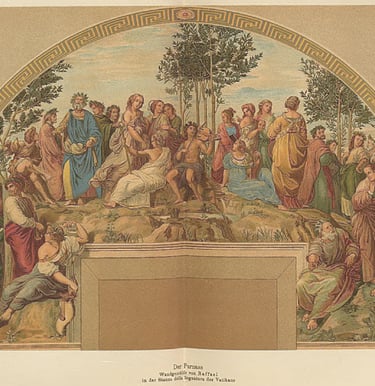

der parnass

der parnaß - Wandfresko in der Stanza della Segnatura im Vatikan für Papst Julius II. - Gemeinfreies bild. gefunden auf wikipedia.org

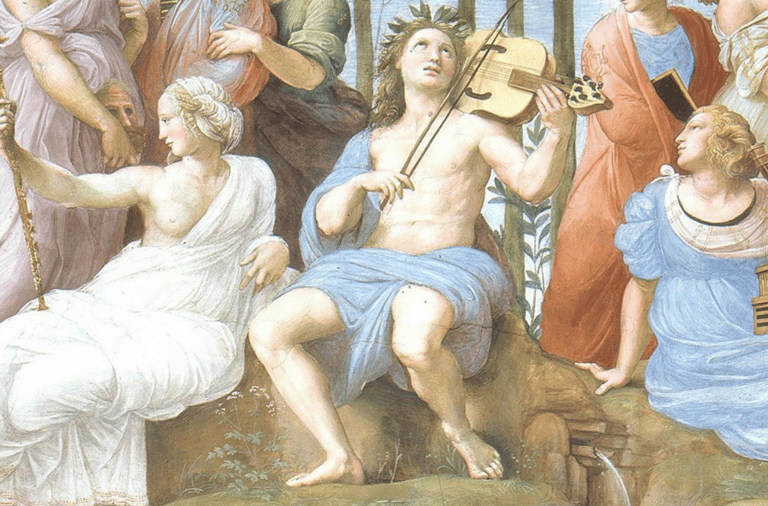

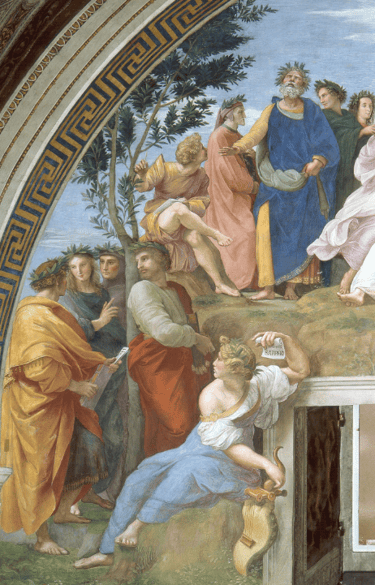

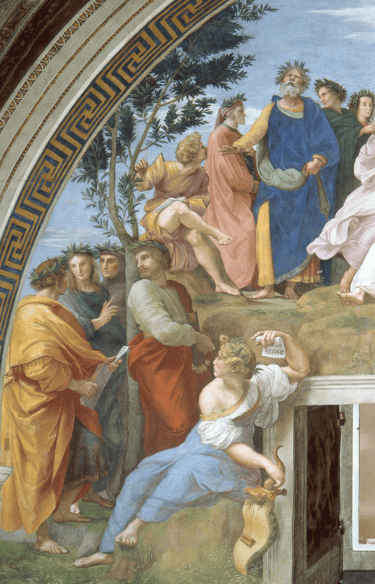

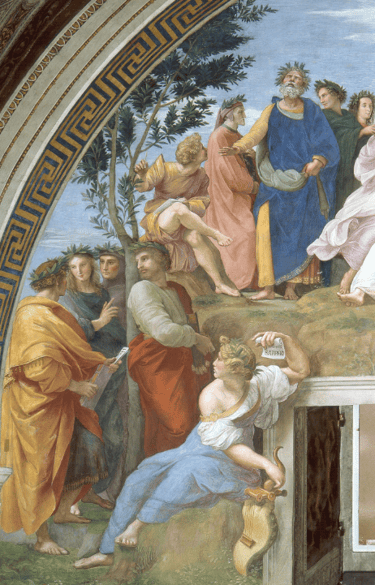

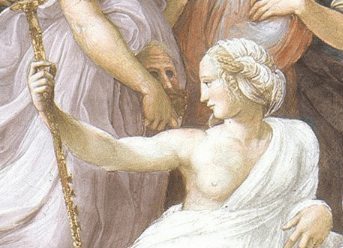

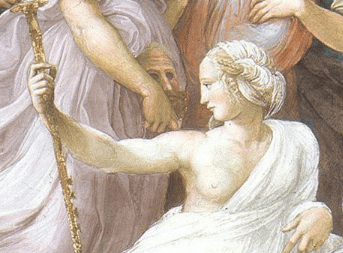

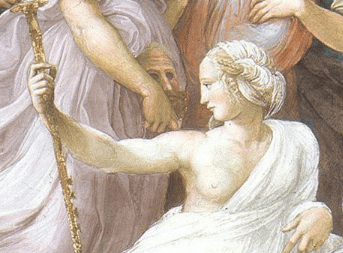

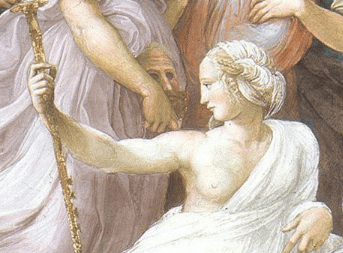

DETAILANSICHT - APOLLON FLANKIERT VON KALLIOPE IN WEIS UND TERPSICHORE IN BLAU

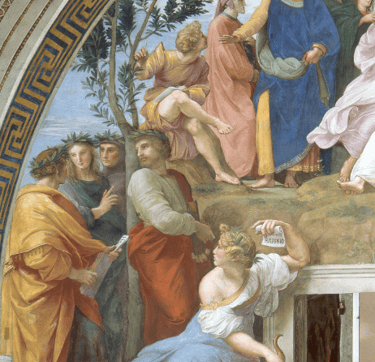

Detailansicht - Der junge Ennius lauscht dem blinden Homer und im Hintergrund steht der Dichter und Philosoph Dante.

Il “guida delle Muse” occupa il centro della scena, circondato dalle nove Muse e dai poeti più celebri dell’antichità e del Rinascimento. Alla sua sinistra si trova Calliope (epica), in una veste bianca che lascia scoperto un seno, e alla sua destra Tersicore (lirica), in abito azzurro. Più a sinistra, verso il centro, si scorgono Talia (commedia), vestita di viola, accanto a Clio (poesia epica e storiografia) ed Euterpe (musa della musica e della poesia lirica), che si accosta a Clio. Sulla destra prosegue la serie delle Muse: Urania (astronomia), la “celeste”, in abito rosso, siede accanto a Melpomene (musa della tragedia e del canto funebre), riconoscibile per la maschera tragica. Continuando a destra, vediamo Polimnia, che, come spesso rappresentata nell’arte antica, ha un’espressione seria e pensierosa. Solo nelle rappresentazioni rinascimentali appare talvolta con una corona di fiori e foglie. Polimnia rivolge lo sguardo verso Erato, musa della poesia amorosa e del canto, che dà le spalle allo spettatore.

Il parnaso

der parnass - Detailansicht - apollon Flankiert links von Kalliope in weiß und von terpsichore in blau

Ora rivolgiamoci ai poeti, riconoscibili per la corona d’alloro, il simbolo classico dell’immortalità poetica. Nell’antichità greco-romana l’alloro era emblema di gloria, vittoria e ispirazione divina. Il lauro (greco daphnē, latino laurus) era strettamente legato al dio Apollo. Il mito narra che la ninfa Dafne, inseguita da Apollo, fu salvata dal padre trasformandola in un albero di alloro. Per dolore e in ricordo del suo amore non corrisposto, Apollo dichiarò sacro l’alloro e da allora ne portò una corona. L’alloro divenne elemento centrale del suo culto: templi e santuari di Apollo venivano adornati e purificati con rami di alloro; si dice che l’oracolo di Delfi pronunciasse i suoi responsi con una foglia d’alloro in bocca.

Detailansicht - Der junge Ennius lauscht dem blinden Homer und im Hintergrund steht der Dichter und Philosoph Dante.

Ora rivolgiamoci ai poeti, riconoscibili per la corona d’alloro, il simbolo classico dell’immortalità poetica. Nell’antichità greco-romana l’alloro era emblema di gloria, vittoria e ispirazione divina. Il lauro (greco daphnē, latino laurus) era strettamente legato al dio Apollo. Il mito narra che la ninfa Dafne, inseguita da Apollo, fu salvata dal padre trasformandola in un albero di alloro. Per dolore e in ricordo del suo amore non corrisposto, Apollo dichiarò sacro l’alloro e da allora ne portò una corona. L’alloro divenne elemento centrale del suo culto: templi e santuari di Apollo venivano adornati e purificati con rami di alloro; si dice che l’oracolo di Delfi pronunciasse i suoi responsi con una foglia d’alloro in bocca.

Raffaello ha raffigurato nello stesso affresco poeti antichi e grandi poeti rinascimentali, presentandoli come eguali nel regno della poesia.

All’estrema sinistra conversano i più celebri lirici greci: Saffo, seduta con in mano un rotolo recante il suo nome, guarda verso il resto del gruppo. Accanto a lei si trovano Alceo, in una veste giallo-arancione, e Corinna, dal volto infantile. Un po’ fuori contesto appare il poeta rinascimentale Petrarca, mentre appoggiato a un tronco si distingue Anacreonte, che – come gli altri – ascolta affascinato Alceo.

Salendo, incontriamo il giovane Ennio, considerato da molti il padre della poesia romana. Egli ascolta Omero, raffigurato cieco anche in questo affresco, secondo l’iconografia antica. Sullo sfondo, tra loro, “si cela” Dante, poeta e filosofo, autore della celebre Divina Commedia. Come già nella rappresentazione di Sandro Botticelli del 1495 circa, appare molto serio. Dietro Virgilio, probabilmente il più importante autore della Roma classica, si affaccia Publio Papinio Stazio, la cui opera principale è la Tebaide, un’epopea sulla guerra dei Sette contro Tebe.

Per quanto riguarda i poeti sulla destra dell’affresco, la loro identificazione non è sempre certa. Una possibile attribuzione è la seguente: accanto a Erato, la fila (da sinistra a destra) continua con Ludovico Ariosto e Giovanni Boccaccio. Segue Tibullo, raffigurato con tratti giovanili e delicati, uno dei più noti elegiaci romani. Tra lui e l’altro grande elegiaco, Properzio – che guarda lo spettatore dal bordo dell’arco – si erge la figura anziana di Antonio Tebaldeo. La figura alta, vestita di violetto pallido, al centro della composizione è identificata con Publio Ovidio Nasone, uno dei tre grandi poeti dell’epoca classica romana insieme a Virgilio e Orazio. Al suo fianco il poeta rinascimentale Jacopo Sannazaro, noto per il rinnovamento della poesia bucolica, è in dialogo con il lirico romano Quinto Orazio Flacco (Orazio).

Lo storico dell’arte André Chastel ha però espresso dubbi fondamentali su molte di queste identificazioni. Secondo lui, come già nella Scuola di Atene, anche in questo affresco Raffaello avrebbe attribuito ai poeti antichi i tratti di umanisti rinascimentali. Per un’identificazione certa, secondo Chastel, sarebbe necessaria una corrispondenza sistematica tra le nove Muse, nove poeti antichi e nove moderni, nonché una chiara suddivisione per generi poetici.

detail ansicht - dichter auf der linken seite

Raffaello ha raffigurato nello stesso affresco poeti antichi e grandi poeti rinascimentali, presentandoli come eguali nel regno della poesia.

All’estrema sinistra conversano i più celebri lirici greci: Saffo, seduta con in mano un rotolo recante il suo nome, guarda verso il resto del gruppo. Accanto a lei si trovano Alceo, in una veste giallo-arancione, e Corinna, dal volto infantile. Un po’ fuori contesto appare il poeta rinascimentale Petrarca, mentre appoggiato a un tronco si distingue Anacreonte, che – come gli altri – ascolta affascinato Alceo.

Salendo, incontriamo il giovane Ennio, considerato da molti il padre della poesia romana. Egli ascolta Omero, raffigurato cieco anche in questo affresco, secondo l’iconografia antica. Sullo sfondo, tra loro, “si cela” Dante, poeta e filosofo, autore della celebre Divina Commedia. Come già nella rappresentazione di Sandro Botticelli del 1495 circa, appare molto serio. Dietro Virgilio, probabilmente il più importante autore della Roma classica, si affaccia Publio Papinio Stazio, la cui opera principale è la Tebaide, un’epopea sulla guerra dei Sette contro Tebe.

Per quanto riguarda i poeti sulla destra dell’affresco, la loro identificazione non è sempre certa. Una possibile attribuzione è la seguente: accanto a Erato, la fila (da sinistra a destra) continua con Ludovico Ariosto e Giovanni Boccaccio. Segue Tibullo, raffigurato con tratti giovanili e delicati, uno dei più noti elegiaci romani. Tra lui e l’altro grande elegiaco, Properzio – che guarda lo spettatore dal bordo dell’arco – si erge la figura anziana di Antonio Tebaldeo. La figura alta, vestita di violetto pallido, al centro della composizione è identificata con Publio Ovidio Nasone, uno dei tre grandi poeti dell’epoca classica romana insieme a Virgilio e Orazio. Al suo fianco il poeta rinascimentale Jacopo Sannazaro, noto per il rinnovamento della poesia bucolica, è in dialogo con il lirico romano Quinto Orazio Flacco (Orazio).

Lo storico dell’arte André Chastel ha però espresso dubbi fondamentali su molte di queste identificazioni. Secondo lui, come già nella Scuola di Atene, anche in questo affresco Raffaello avrebbe attribuito ai poeti antichi i tratti di umanisti rinascimentali. Per un’identificazione certa, secondo Chastel, sarebbe necessaria una corrispondenza sistematica tra le nove Muse, nove poeti antichi e nove moderni, nonché una chiara suddivisione per generi poetici.

detail ansicht - dichter auf der linken seite

detail ansicht - dichter auf der rechten seite

detail ansicht - dichter auf der rechten seite

Weitere Bilder

Altre immagini

der parnaß - Wandfresko in der Stanza della Segnatura im Vatikan für Papst Julius II. - Gemeinfreies bild. gefunden auf wikipedia.org

detail ansicht - musen auf der linken seite

detail ansicht - musen auf der rechten seite

detail ansicht - musen auf der linken seite

detail ansicht - musen auf der rechten seite

Lübke, Wilhelm. Die Kunst der Renaissance in Italien und im Norden. Grundriss der Kunstgeschichte 1907, Esslingen A.N., Paul Neff Verlag.

Stanzen des Raffael Wikipedia.

Parnaso (Raffaello) Wikipedia.

Chambres de Raphaël Wikipedia.