Ravenna: Perla sulla costa adriatica

Scoprite Ravenna, una tranquilla perla sulla costa adriatica che vi conduce in un viaggio nel tempo attraverso l’Impero Romano, il regno degli Ostrogoti e l’Impero Bizantino. Vi aspettano edifici straordinari e mosaici affascinanti.

ITALIENSTÄDTE

3/12/20257 min leggere

Ravenna – una città ricca di storia e arte – fu un tempo capitale di grandi imperi e crocevia di culture diverse. Nella sua architettura si riflette come in poche altre città il passaggio dall’antichità romana al Medioevo cristiano. Oggi è una perla silenziosa sull’Adriatico. Chi però ne percorre le strade compie un viaggio nel tempo attraverso il tardo Impero Romano, il regno degli Ostrogoti e l’Impero Bizantino – epoche che rivivono nei monumenti e nei mosaici straordinari.

I ricordi del drammatico declino dell’Impero Romano, delle turbolenze delle invasioni barbariche, delle conquiste di Alarico e del dominio gotico, sotto il cui nome aleggia ancora la figura di Teodorico – tutto ciò permea la città. Anche la fine dei Goti, le loro ultime battaglie, in cui Totila e Belisario, Teia e Narsete divennero figure eroiche, così come l’epoca bizantina degli esarchi, conferiscono a Ravenna un fascino unico che stimola l’immaginazione.

Da capitale romana a residenza gotica

strada a ravenna

immagine di elena magnotta su pixabay

A prima vista Ravenna può sembrare modesta, quasi deludente. Molte città italiane – persino piccoli borghi di montagna – appaiono più imponenti. Ma chi si lascia avvolgere dai suoi antichi luoghi percepisce il respiro della storia con un’intensità rara altrove – fatta eccezione per Roma. La città sorge su un territorio pianeggiante, attraversato da strade tranquille e fiancheggiato da edifici moderni e lineari. Su di essa aleggia un’atmosfera di sogno sommerso, un’ombra di malinconico abbandono. Il fasto dell’epoca medievale guelfa, che altrove si manifesta in palazzi e grandi chiese, ha lasciato qui poche tracce. Solo qua e là si ergono torri consumate o palazzi abbandonati, la cui origine non risale oltre il XV secolo.

Le tracce dell’antica Ravenna – un tempo roccaforte romana – sono quasi del tutto scomparse. Classe e Cesarea, un tempo floridi sobborghi con edifici splendenti, sono sprofondati nelle paludi, e ben poco ne resta a testimonianza. Ravenna fu l’Avignone degli imperatori romani. Nel 402 l’imperatore Onorio elevò la città a capitale dell’Impero Romano d’Occidente. Due anni dopo vi trasferì definitivamente la sua residenza – protetto da paludi, lagune e dal mare. In questo isolamento l’Impero trovò un rifugio strategico in tempi turbolenti.

Onorio, sovrano debole in un mondo in trasformazione, assistette dalla relativa sicurezza di Ravenna all’umiliazione del sacco di Roma da parte di Alarico nel 410. Morì a Ravenna nel 423. La vera erede del suo lascito fu però la sorellastra Galla Placidia – una delle figure femminili più affascinanti del tardo Impero Romano. Figlia di Teodosio il Grande, fu rapita durante il saccheggio di Roma, sposò il re visigoto Ataulfo e, dopo una drammatica odissea, fece ritorno a corte. Dopo la morte del marito Costanzo III e la nascita del figlio Valentiniano III, assunse la reggenza per il figlio ancora minorenne. Il suo governo fu segnato da crisi interne e tensioni politiche. Morì a Roma nel 450, e il figlio fu assassinato nel 455 – con lui terminò la dinastia teodosiana in Occidente.

Il suo mausoleo – la celebre tomba di Galla Placidia – è tra le creazioni più solenni dell’arte paleocristiana. La cupola blu profondo con stelle dorate e i mosaici luminosi al suo interno fanno di questo piccolo edificio un santuario simbolico dell’impero morente.

Dopo la morte di Valentiniano, l’Impero Romano d’Occidente precipitò nel caos. Imperatori effimeri e generali rivali caratterizzarono l’epoca; i mercenari germanici presero il controllo. Oreste, già alto funzionario sotto Attila, pose sul trono il figlio Romolo Augustolo – ma fu presto deposto nel 476 da Odoacre, uno sciro. Con la sua presa del potere terminò il dominio imperiale in Occidente. Odoacre governò l’Italia da Ravenna, formalmente subordinato all’imperatore d’Oriente.

Ma anche il dominio di Odoacre durò poco. L’imperatore Zenone incaricò Teodorico, re degli Ostrogoti, della riconquista. Dopo anni di lotta, Teodorico entrò a Ravenna nel 493, dopo aver ucciso Odoacre con le proprie mani durante un banchetto di falsa riconciliazione.

Con Teodorico il Grande iniziò una nuova epoca di splendore. Sebbene germanico e ariano, si considerava custode della tradizione romana. L’amministrazione restò romana, il latino lingua ufficiale, e i suoi consiglieri erano romani colti. Il suo obiettivo era la coesistenza di Goti e Romani – basata sulla tolleranza e sul rispetto reciproco.

Il lascito architettonico della sua epoca segna ancora oggi Ravenna: la chiesa palatina di Sant’Apollinare Nuovo con i suoi magnifici mosaici, e il monumentale mausoleo di Teodorico con il suo gigantesco tetto in pietra calcarea istriana ne sono prove impressionanti. Il linguaggio formale chiaro e quasi classicista di questi edifici mostra il deliberato richiamo all’eredità romana – Ravenna divenne un ponte tra l’antichità e il Medioevo, tra cultura latina e dominio germanico.

In questo scenario silenzioso si ergono numerose chiese – spesso in parte rovinate, con antichi campanili indipendenti in mattoni grezzi. Alcune restaurate, altre conservano lo stile peculiare dell’epoca gotica. Nessuna è imponente come i duomi di Pisa, Siena o Orvieto, ma al loro interno custodiscono mosaici e composizioni figurative di straordinaria bellezza – testimonianze di un’arte che ha resistito nei secoli in pochi altri luoghi al mondo. Queste antiche chiese sembrano sospese nel tempo, come se appartenessero ancora a un’altra epoca. Sono loro a conservare la storia del passato, mentre la Ravenna odierna sembra essere poco più della sua tomba decorata di mosaici.

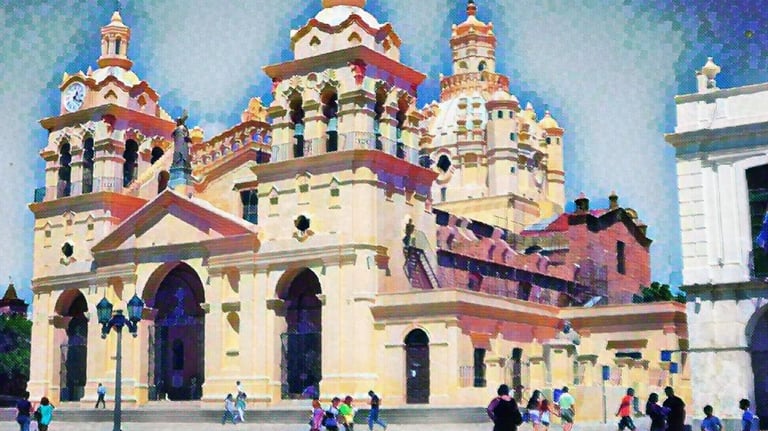

BASILICA DI SAN VITALE, CAMPANILE

immagine di francesca m su pixabay

La conquista bizantina e lo splendore imperiale

Ma l’equilibrio non durò. Dopo la morte di Teodorico, il regno dei Goti si disgregò e nel 540 il generale bizantino Belisario conquistò Ravenna per conto di Giustiniano. La città divenne un centro chiave del potere bizantino in Italia. A quest’epoca risalgono molti dei mosaici che ancora oggi stupiscono i visitatori.

Un apice è la Basilica di San Vitale, i cui mosaici raffigurano Cristo, l’imperatore Giustiniano e la sua consorte Teodora in maestosa magnificenza. Anche Sant’Apollinare Nuovo – costruita da Teodorico – fu trasformata in stile bizantino e ora racconta, con immagini, la nuova pretesa imperiale.

Longobardi, Franchi e l'eredità dei secoli

L’epoca bizantina di Ravenna non durò in eterno. Nel 751 la città fu conquistata dai Longobardi – un popolo germanico che dal VI secolo aveva occupato gran parte dell’Italia. Il re longobardo Astolfo prese Ravenna, ponendo fine all’ultimo baluardo del potere bizantino nel Nord Italia. Con ciò terminò anche la funzione di Ravenna come sede dell’Esarcato – quell’unità amministrativa bizantina che univa potere politico e militare.

A Costantinopoli questa perdita fu un duro colpo, ma la reazione non arrivò: la capitale era troppo lontana, troppo impegnata in minacce orientali. Il papato, finora formalmente soggetto all’autorità bizantina, si sentì sempre più minacciato dalla vicinanza dei Longobardi. In questo frangente, Papa Stefano II si rivolse al re dei Franchi, Pipino il Breve, padre di Carlo Magno. Con la cosiddetta Donazione di Pipino – un atto di grande portata – il franco promise al Papa non solo sostegno militare, ma anche la restituzione di Ravenna e altri territori. Si pose così la prima pietra dello Stato Pontificio.

Nel 774, dopo la sconfitta definitiva dei Longobardi, Carlo Magno entrò in scena a Ravenna. Non solo assunse il titolo di re dei Longobardi, ma integrò anche i territori bizantini – tra cui Ravenna – nel regno franco. Per il sovrano, che si vedeva erede degli imperatori romani, Ravenna era un luogo di simbolico valore: una città dove la tradizione del potere imperiale si univa alla cultura cristiana della tarda antichità.

Carlo Magno mostrò grande interesse per l’arte e l’architettura di Ravenna. Alcuni dei mosaici più significativi, in particolare da San Vitale, furono portati ad Aquisgrana per abbellire la nuova città imperiale. Il linguaggio artistico e architettonico di Ravenna – dall’ordine severo dei mosaici bizantini fino alla struttura voltata delle chiese – influenzò profondamente lo stile carolingio. Così Ravenna divenne un ponte tra il mondo antico e il nascente impero cristiano d’Occidente di Carlo Magno.

Oggi: una città come capsula del tempo

Sebbene nei secoli successivi Ravenna abbia perso il suo ruolo politico, la città è rimasta una memoria culturale d’Europa – un archivio di pietra degli imperi che qui si succedettero. I mosaici, i muri e le chiese raccontano un tempo in cui gli imperi si incontravano, si mescolavano e si trasformavano.

Particolarmente impressionante è il Mausoleo di Galla Placidia: i mosaici con il cielo stellato e scene bibliche sono tra le più antiche opere d’arte cristiana esistenti. Ricordano un’epoca in cui Ravenna era un centro luminoso della tarda antichità.

Passeggiare per la città è incontrare imperatori romani, re gotici e sovrani bizantini. Ravenna unisce in modo unico passato e presente – un invito a seguire le tracce degli imperi scomparsi.

mosaik bild, basilika san vitale

Bild von tetedelart1855 auf pxhere

In questo scenario silenzioso si ergono numerose chiese – spesso in parte rovinate, con antichi campanili indipendenti in mattoni grezzi. Alcune restaurate, altre conservano lo stile peculiare dell’epoca gotica. Nessuna è imponente come i duomi di Pisa, Siena o Orvieto, ma al loro interno custodiscono mosaici e composizioni figurative di straordinaria bellezza – testimonianze di un’arte che ha resistito nei secoli in pochi altri luoghi al mondo. Queste antiche chiese sembrano sospese nel tempo, come se appartenessero ancora a un’altra epoca. Sono loro a conservare la storia del passato, mentre la Ravenna odierna sembra essere poco più della sua tomba decorata di mosaici.

mosaik bild, basilika san vitale

Bild von tetedelart1855 auf pxhere

strada a ravenna

immagine di elena magnotta su pixabay

basilica di san vitale, campanile

immagine di francesca m su pixabay

Da capitale romana a residenza gotica

La conquista bizantina e lo splendore imperiale

Longobardi, Franchi e l'eredità dei secoli

Oggi: una città come capsula del tempo

Articoli simili

Iguazú-Wasserfälle - Reisebericht