Kathedrale von Córdoba - Stil

Die im historischen Herzen der Hauptstadt gelegene Kathedrale von Córdoba ist einer der bedeutsamsten Juwelen der kolonialen argentinischen Architektur.

ARGENTINIENKIRCHEN

5/8/202411 min lesen

Westfassade

Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Hauptplatz, direkt gegenüber der Kirche. Oder vielleicht befinden Sie sich schon in der Kirchenvorhalle, die man in Argentinien und anderen Ländern als Portikus bezeichnet. Vor Ihnen ragen drei Rundbogenöffnungen empor, die die drei Kirchenschiffe andeuten, die sich durch das gesamte Langhaus, die gesamte Kirchenhalle, erstrecken.

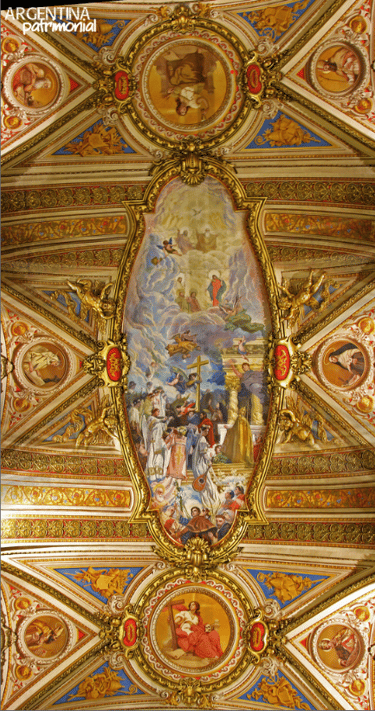

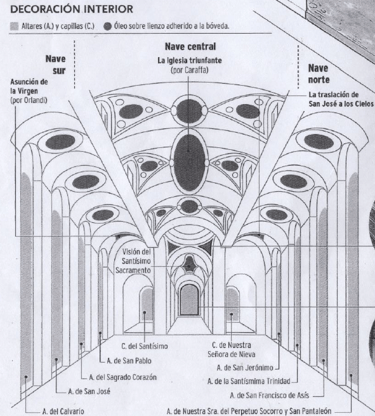

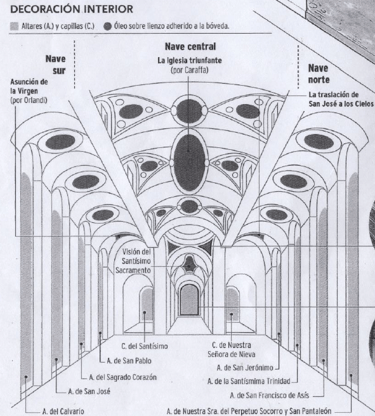

Beim Durchschreiten des Portikus treten Sie in das Innere der Kirche ein und werden von einer prächtigen Ausstattung empfangen, die eine schlichte, aber erhabene Anmut ausstrahlt. Ohne protzig zu wirken, zieht sie den Besucher in ihren Bann. Ihr Blick wandert nach oben, wo sich im Gewölbe des Hauptschiffs eine beeindruckende Szene entfaltet: Die Triumphierende Kirche, ein Meisterwerk von Emilio Caraffa, das in einem zentralen Medaillon auf der Decke thront. Diese Malerei scheint wie geschaffen, um den Blick der Kirchgänger in die himmlische Höhe zu lenken.

Der Laternenturm

Der Barocklaternenturm, mit dessen Bau 1754 unter der Führung von Vicente Muñoy, Franziskaner aus Siviglia, begonnen und 1758 vollendet wurde, ist ein reiches Symbol des christlichen und katholischen Córdoba. Abgeschlossen wird der Turm durch die Laterne mit der Knollen- bzw. zwiebelförmigen „Kappe“ (spanisch: capulín) und eben darauf ein Strahlenkranz, der einen Kelch einschließt und durch ein Kreuz bekrönt wird.

Die indigenen Engel der Glockentürme

Kircheninnere

Die Triumphierende Kirche

Mit der Ausführung der Verzierungsarbeiten im Inneren der Kathedrale wurde 1908 der Maler Emilio Caraffa (1862-1939) beauftragt, der aus verschiedenen Gründen 1912 mit der Aufgabe begann. Die Initiative zur Durchführung dieses Projekts kam von Félix Tomás Garzón, dem Gouverneur der Provinz Córdoba zwischen 1910-1913, der mit dem damaligen Präsidenten der Nation, José Figueroa Alcorta aus Córdoba, über die notwendigen Mittel zur Finanzierung der Arbeiten verhandelte. Damals unterstützten/förderten die Landesdeputierten von Córdoba Jerónimo del Barco und Ramón J. Cárcano das Projekt in der Hauptstadt Buenos Aires.

Nach seinem sechsjährigen Aufenthalt in Europa kam Emilio Caraffa 1891 in Córdoba an. Er stammte nicht aus der Provinz, wurde in San Fernando del Valle de Catamarca geboren, und hatte in der Stadt der Gelehrten (La Docta) keine Ausbildung erhalten und seine Familie verfügte über keine verwandtschaftlichen Bindungen zu örtlichen Familien. Mit 29 Jahren zog er in ein Haus der Altstadt (des Stadtzentrums) in der Straße Indarte 176., wo er seine Werkstatt (sein Atelier) unterbringt und eine Malschule (Malakaedemie) eröffnete.

Eine weitere Tatsache, die eine klare Stellung von Emilio Caraffa in der Gesellschaft von Córdoba offenbart, war seine Heirat mit María del Carmen Garzón aus einer „Patrizierfamilie“, wodurch er seinen Status als „Neuankömmling“ ablegen und sich in die Umgebung von Córdoba einleben konnte.

Eine weitere Tatsache, die eine klare Positionierung von Emilio Caraffa in der Gesellschaft von Córdoba offenbart, war seine Heirat mit María del Carmen Garzón aus einer „Patrizierfamilie“, die es ihm ermöglichte, seinen Status als „Neuling“ abzulegen und sich in die Umgebung von Córdoba zu integrieren.

Er leitete die Ausschmückung (Dekoration) der Kathedrale, die zwischen 1912 und 1914 durchgeführt wurde. Alle Figurengemälde wurden nach Skizzen von Caraffa gemalt, der auch die dekorativen Farbtöne des gesamten Tempels und die allgemeine Stimmung des Werkes bestimmte. Dabei wurde Caraffa von einer wichtigen Gruppe von Künstlern, meist italienischer Herkunft, begleitet, die zu diesem Zweck nach Córdoba kamen: Augusto Orlandi, Santiago Ferrante, José Ferri, Carlos Camilloni und der Spanier Manuel Cardeñosa.

Daher wurde dieser Raum, der ursprünglich als weiße und reduzierte, schlichte Umgebung entworfen worden war, typisch für die Strenge der hispanischen Kolonialwelt, in einen Bereich umgewandelt, in dem Vergoldung, Stuck (Stuckarbeit) und Trompe-l'oeil hervorstechen. Trompe-l'oeil sind illusionistische Wand- und Deckenmalereien (etwa Deckengemälde, die das Gewölbe einer Kuppel vortäuschen).

Auf dem Gewölbe (Im Gewölbe) des Hauptschiffs befindet sich innerhalb einer großen ovalen Decke (eines Medaillons), die von Zierleisten eingerahmt ist und von goldenen (vergoldeten) Putten (Cherubim) getragen (gestemmt) wird, die "Triumphierende (siegreiche) Kirche", auch bekannt als "Die Herrlichkeit des Himmels".

Bei dem von Caraffa signierten Werk handelt es sich nicht um ein Fresko, wie es üblicherweise angegeben wird, sondern um ein Öl auf Leinwand, das der Maler in seinem Atelier bearbeitete und das später am Mauerwerk der Decke befestigt (angebracht) wurde. Die Praxis, groß bemalte Flächen an den Decken der Kirchen anzubringen, stammt aus dem illusionistischen Barock. In dieser durchdachten, ausgeklügelten Allegorie di sotto in su (im Deutschen so viel wie Quadraturmalerei - Wand- oder Deckenmalerei in perspektivischer Art, wobei dem Zuschauer oft den Eindruck vermittelt wird, der Raum sei größer als in Wirklichkeit) sind verschiedene Figuren neben einem Tempel mit salomonischen Säulen dargestellt.

Am unteren Rand des großen Ovals, rechts von der Komposition und neben anderen „irdischen“ Charakteren, erscheint das Selbstporträt des Malers mit einer halblangen Figur, einem Dreiviertelprofil und erhobenem Kopf in einer Geste der Kontemplation. Hinter ihm und in derselben Haltung ist die Frau des Malers dargestellt, die ihre Hand auf die Schulter des Künstlers legt. Caraffa hat eine Darstellung seiner selbst und seines Ehepartners geschaffen, die ihn auch in sozialer Hinsicht als Auserwählten „verherrlicht“. Das Werk ist etwa 12 Meter hoch und 6 Meter breit. Für die Hauptfiguren dieser großen Leinwand arbeitete Caraffa nach dem Leben und verwendete als Modelle „angesehene Damen der Córdoba-Gesellschaft“ wie Pepita Gómez Gordon, Arminda Moyano, Clara Yofre und andere sowie mehrere männliche Modelle.

An den Glockentürmen sind die geflügelten Wesen zu sehen. Die indigenen Engel erinnern mit ihren Posaunen unwillkürlich wohl an die Offenbarung des Johannes. Ob das auch die Absicht war? Bekannt ist aber, dass Einheimische (indigene Völker) am Bau der Kathedrale beteiligt waren, und die musizierenden Engel, die die Türme schmücken, als Dank für ihren Beitrag angefertigt wurden.

Das ovale Deckengemälde ist von Medaillons umgeben, diesen runden Schmuckfeldern, auf denen Heilige zu sehen sind. Es ist heutzutage schwierig, mit Sicherheit festzustellen, welche Heiligenfiguren die Maler auf die Medaillons haben bannen wollen.

Vermutungen kann man allerdings anstellen, stütz man sich auf die Ikonographie, die sich u.a. mit der Deutung der Attribute der Heiligen auf beispielsweise Gemälden oder an den Portalfiguren der gotischen Kirchen befasst. Und auch wenn man sich bei vielen der dargestellten Figuren nicht auf einen Heiligen oder eine Heilige festlegen kann, lohnt es sich mit der Ikonographie auseinanderzusetzen, denn daraus kann man viel lernen und von den jeweiligen Attributen lässt sich oft die Kernbotschaft und die Absichten des Künstlers bzw. der Auftraggeber ableiten. Mittels der Ikonographie verschlüsselten Künstler die christliche Lehre, Geschichte, und Glaubenssätze zum Nutzen ihrer Zeitgenossen und als Vermächtnis den zukünftigen Generationen.

Unten sieht man Heiligenfiguren mit der traditionellen Kopfbedeckung der Bischöfe, der Mitra. Sie ist ein typisches Symbol des Bischofsamt und wird von Bischöfen bei feierlichen Anlässen getragen. Sie besteht aus zwei aufgerichteten Spitzen und hat hinten zwei Bänder, die sogenannten Infulae. Ob die Auftraggeber bzw. Künstler tatsächliche Bischöfe im Sinn hatten, als sie diese Gemälde auf die Medaillons bannten ist eindeutig nicht zu sagen. Es könnte sich um Darstellungen handeln, die schlicht das wesentliche Bischofsamt und dessen wichtige Rolle als Hirt des katholischen Volkes darstellen. Episkopos heißt auf altgriechisch soviel wie ‚Hüter‘, oder ‚Schützer‘. Ein Bischof sorgt für die Einheit der katholischen Kirche und führt das ihm anvertrautes Volk. Ein anderes Erkennungsmerkmal des Bischofs ist sein Stab. Der Bischofsstab hat in den meisten Fällen eine gebogene Spitze und versinnbildlicht die Führungsrolle des Bischofs, der an den guten Hirt erinnert, an Jesus verweist, der in der altchristlichen Kunst schon einen Stab in der Hand hält. Übrigens sind auch Engel, die Boten Gottes, häufig mit einem Stab dargestellt.

Die Medaillons

Stil

Obwohl mehrere Baumeister sich über die Jahre abgelöst haben und an der Verwirklichung dieses großen Projekts mitgewirkt haben, und auch wenn es an der Kirchenfassade keine Einheit im Stil herrscht, muss man zugeben, dass dieses Wahrzeichen der Stadt Córdoba ein einmaliger Edelstein Argentiniens ist.

An der Fassade lassen sich mehrere Stile wahrnehmen, von der Romanik bis zum Barock, über den Klassizismus. Dem Architekten Jaime Roca nach sei der Portikus (die Säulenvorhalle) in einem klassischen Stil der Hochrenaissance ausgeführt, während die Türme und die Kuppel nicht nur einen entschiedenen Übergang zum Barock aufweisen, sondern auch einheimische (indigene) Züge bzw. künstlerische Elemente, wobei die Kuppeltürme dem Ganzen einen romanischen Charakter verleihen.

Stil

Obwohl mehrere Baumeister sich über die Jahre abgelöst haben und an der Verwirklichung dieses großen Projekts mitgewirkt haben, und auch wenn es an der Kirchenfassade keine Einheit im Stil herrscht, muss man zugeben, dass dieses Wahrzeichen der Stadt Córdoba ein einmaliger Edelstein Argentiniens ist.

An der Fassade lassen sich mehrere Stile wahrnehmen, von der Romanik bis zum Barock, über den Klassizismus. Dem Architekten Jaime Roca nach sei der Portikus (die Säulenvorhalle) in einem klassischen Stil der Hochrenaissance ausgeführt, während die Türme und die Kuppel nicht nur einen entschiedenen Übergang zum Barock aufweisen, sondern auch einheimische (indigene) Züge bzw. künstlerische Elemente, wobei die Kuppeltürme dem Ganzen einen romanischen Charakter verleihen.

Doch nicht nur Caraffas Werk lädt zu einer spirituellen Reise ein. Die Himmelfahrt Mariä von Orlandi im südlichen Seitenschiff und die Überführung des heiligen Josephs in den Himmel im nördlichen Seitenschiff lenken ebenfalls die Gedanken auf das Jenseits und die verheißungsvolle Aussicht auf Auferstehung und ewiges Leben.

Wenn Sie nun Ihren Rundgang fortsetzen und eines der gewölbten Seitenschiffe betreten, wird die klare architektonische Ordnung der Kirche noch deutlicher. Die Innenseite der Seitenschiffe wird von eleganten Arkaden gesäumt, während die Außenseite aus einem massiven Mauerwerk besteht, das durch pfeilerartige Strukturen mit Rundbögen rhythmisch gegliedert ist. In den dadurch entstehenden Nischen, die wie in das Mauerwerk hineingepresst wirken, finden sich reich verzierte Altäre.

Im Südschiff begegnen Sie Altären, die unter anderem dem heiligen Josef und dem heiligen Paulus gewidmet sind. Das Nordschiff hingegen beherbergt Kapellen wie die des heiligen Franz von Assisi und des heiligen Hieronymus. Diese Altäre und ihre kunstvollen Darstellungen laden den Besucher ein, innezuhalten und die reiche Symbolik zu betrachten, die sowohl den Glauben als auch die Kunstfertigkeit vergangener Epochen feiert.

Doch nicht nur Caraffas Werk lädt zu einer spirituellen Reise ein. Die Himmelfahrt Mariä von Orlandi im südlichen Seitenschiff und die Überführung des heiligen Josephs in den Himmel im nördlichen Seitenschiff lenken ebenfalls die Gedanken auf das Jenseits und die verheißungsvolle Aussicht auf Auferstehung und ewiges Leben.

Wenn Sie nun Ihren Rundgang fortsetzen und eines der gewölbten Seitenschiffe betreten, wird die klare architektonische Ordnung der Kirche noch deutlicher. Die Innenseite der Seitenschiffe wird von eleganten Arkaden gesäumt, während die Außenseite aus einem massiven Mauerwerk besteht, das durch pfeilerartige Strukturen mit Rundbögen rhythmisch gegliedert ist. In den dadurch entstehenden Nischen, die wie in das Mauerwerk hineingepresst wirken, finden sich reich verzierte Altäre.

Im Südschiff begegnen euch Altäre, die unter anderem dem heiligen Josef und dem heiligen Paulus gewidmet sind. Das Nordschiff hingegen beherbergt Kapellen wie die des heiligen Franz von Assisi und des heiligen Hieronymus. Diese Altäre und ihre kunstvollen Darstellungen laden den Besucher ein, innezuhalten und die reiche Symbolik zu betrachten, die sowohl den Glauben als auch die Kunstfertigkeit vergangener Epochen feiert. Mehr zu dem Kirchenstil erfährt ihr unten.

Zwei weitere Medaillons, auf die es sich lohnt, einen Blick zu werfen sind die von den zwei Frauen. Diese befinden sich jeweils an jedem "Ende" oder "Spitze" des ovalen Deckengemäldes.

In dem ersten sehen wir wohl die büßende Maria Magdalena. Die Figur bietet folgende Anhaltspunkte: das Kreuz und der Schädel. Diese beiden symbolträchtigen Gegenstände kommen in der christlichen Ikonographie immer wieder vor und verweisen auf Themen wie Buße, Vergänglichkeit und das Leiden Christi. Es liegt nahe, die Figur in weißer Tunika und rotem Gewand mit der Jüngerin Jesus gleichzusetzen, denn eben sie wird oft mit einem Totenkopf als Sinnbild der Reue und der Sterblichkeit dargestellt, wobei sie auch häufig ein Kreuz hält. Der Schädel weist möglicherweise ebenfalls auf derer Befreiung von der Besessenheit bzw. das Überwinden des sündigen Lebens hin. Das Kreuz ist ein Hinweis auf ihre Liebe zu Jesu - ist sie doch eine der wenigen, die bei Jesus blieb, als er gekreuzigt wurde und dabei starb.

Die zweite Figur, unten, hält einen Kelch hoch und scheint einen Sack auf dem Schoß zu haben. Es könnte sich um einen Brotsack handeln. Auch in diesem Fall ist es schwierig, sich auf eine Heilige festzulegen. Eine sinnvolle Vermutung wäre es, dass der Maler der Büßerin der "neuen" Maria Magdalena, gegenüberstellen wollte, d.h. die Maria Magdalena nach der Auferstehung Jesu. Liegen wir mit dieser Vermutung richtig würde dann in diesem Zusammenhang der Kelch wahrscheinlich auf das Blut Christi hinweisen, wobei das Sackbrot wäre ein Sinnbild der Eucharistie, des Leibes Christi. Diese Deutung liegt auch schon deshalb nahe, da die Kathedrale "de Nuestra Señora de la Asunción" getauft wurde, was übersetzt "Mariä Himmelfahrt" heißt. Und diese "Berufung" der Kathedrale, auf den Himmel und die Auferstehung hinzuweisen, spiegelt sich selbstverständlich in den Kirchengemälden wieder.

Mit diesem bescheidenen Beitrag wollte ich euch auf eine Reise durch die Kathedrale von Córdoba mitnehmen und gleichzeitig einen Einblick in ihre reiche Geschichte bieten. Der Rundgang durch dieses beeindruckende Bauwerk enthüllt eine faszinierende Vielfalt an Kunst, Architektur und Symbolik, die nicht nur gläubige Besucher bewegt, sondern auch Historiker, Kunstliebhaber und neugierige Entdecker in ihren Bann zieht.

Vielleicht ist es mir gelungen, meine Begeisterung für Geschichte und Kunst mit euch zu teilen und euch dazu anzuspornen, tiefer in die fesselnde Welt der Kunst- und Kirchengeschichte einzutauchen. Obwohl der Text noch viel ausführlicher hätte sein können – denn es gibt unzählige spannende Details über diese wunderbare Kirche zu berichten –, hoffe ich, dass er dennoch dazu beiträgt, euren Besuch bereichernder und lohnenswerter zu gestalten. Die Kathedrale von Córdoba ist mehr als ein Bauwerk – sie ist ein lebendiges Zeugnis der kulturellen und religiösen Vielfalt, die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet. Mein Wunsch war es, euch einen kleinen Teil dieser Schönheit näherzubringen.

Rundgang der Kathedrale

Für viele wird Córdoba wohl ja nicht gerade um die Ecke liegen und als unzugänglich erscheinen. Muss es aber nicht. Ihr habt momentan die Möglichkeit nicht, nach Cordoba zu reisen und die beeindruckende Kathedrale vor Ort zu besichtigen? Schaut dann in diesen bescheidenen Rundgang rein und wandert auch durch die Portale dieser prachtvollen Kirche mit. Vielleicht lässt er euch etwas von der Atmosphäre und der Geschichte dieser Wände erfahren.

Monumentos Históricos Nacionales de la República Argentina - Guía Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe - Parte 2. Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Presidencia de la Nación. Seite 27.

La Catedral de Córdoba - Guía para conocerla. Página oficial de la Catedral de Córdoba.